[김학용 칼럼] 국회 벽 넘지 못하는 대통령의 한계

정치인은 그 과정에서 ‘민심의 경쟁자’와 맞서게 된다. 여당은 야당, 대통령은 국회와 씨름하는 과정을 거쳐야 정책의 결과물을 국민들에게 내놓을 수 있다. 그래야 국민의 신임을 얻어 정치를 계속할 수 있다. 처음엔 국민들의 인정을 받고도 국회와 야당의 벽을 넘지 못해 결과물을 얻지 못하는 대통령이 많다.

국회와 국회의장 훈시하는 대통령

박근혜 대통령도 지금 그런 길을 가고 있다. 박 대통령은 작년 말 국회에 불만을 쏟아냈다. 국회의장을 윽박지르는 듯한 말도 서슴지 않았다. 국민을 위해 민생법안을 처리해줘야 할 국회가 임무를 다하지 못하고 있다는 불만이었다. 공감하는 국민들도 적지 않을 것이다.

그러나 국회가 대통령의 ‘훈시’에 순종하여 법안을 처리한다면 민주주의가 위험에 처할 수 있다. 대통령이 혼내고 국회의장이 따르는 나라에 삼권분립은 없다. 국민들은 민생법안 처리가 늦어지는 데는 불만이지만 대통령한테 쩔쩔매는 국회에는 더 큰 걱정을 하게 된다.

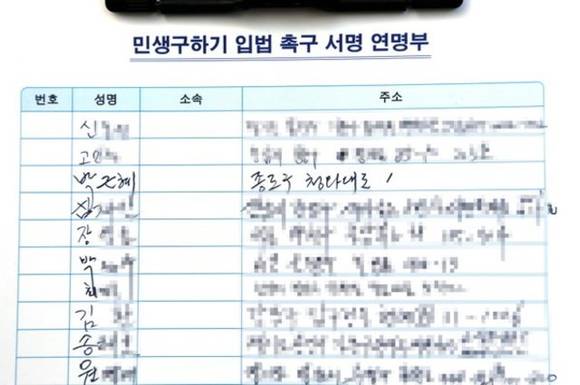

국회의장이 대통령의 ‘예스맨’이 될 수는 없는 건 당연하다. 청와대는 불만일 것이다. 누군가 ‘서명 정치’의 꾀를 낸 것 같다. 박 대통령은 어제 ‘경제활성화 입법촉구 1천만 서명운동’에 참여했다. 누가 봐도 국회를 겨냥한 이벤트다. 대통령이 국민을 업고 국회를 압박하고 있다.

국회 압박하기 위한 대통령의 ‘서명 정치’

이런 식의 정치는 민주주의의 후진성에서 나온다. 민주주의는 정치가 국민의 뜻을 따르도록 고안된 제도지만, 그 과정에서 대통령이 국민을 직접 동원하고 편가르는 것은 오히려 일을 그르치고 국민을 분열로 몰아가는 행위다. 국민 갈등만 키우기 십상이다.

만일 국회가 대통령을 겨냥한 다른 서명운동에 동참한다면 어떻게 될 것인가? 우리가 종종 목격하는 야당의 장외정치가 바로 그것이다. 국민들로부터 호응을 얻지 못하고 성과도 별로 없다. 대통령의 서명정치는 야당의 장외정치와 다를 바 없다. 서명정치는 대통령이 사용해서는 안 되는 수단이다.

대통령은 국회를 설득하고 타협해서 국정을 이끌어야 한다. 소통 능력과 정치력이 부족한 정치인이 권력을 얻으면 상대를 제압하기 위해 직접 국민들 속으로 파고들어가는 방식을 쓰곤 한다. 국민에게 다가가는 정치가 아니라 국민을 이용하는 정치다. 물론 국회와 소통하지 못하는 대통령이 국민과 소통할 리도 없다.

경제 위기의 신호가 곳곳에서 감지되는 상황에서도 경제와 노동관련 법안이 국회에 묶여 있다. 대통령은 어떤 수단을 써서라도 민생법안을 통과시켜야 한다는 생각도 들 만하다. 그러나 대통령이 국민을 등에 업고 국회를 협박하는 방식은 안 된다. 목적이 정당해도 정당화될 수 없는 수단이다.

서명은 본래 약자들이 쓰는 정치 수단

‘서명’은 본래 경제적 사회적 약자들이 쓰는 정치 수단 즉, ‘약자 정치’라 할 수 있다. 시민들은 정부가 요구를 들어주지 않을 때 서명을 받고 피켓을 들어 여론에 호소한다. 시민들에겐 가장 효과적인 수단이 그것밖에 없기 때문이다.

이번 서명운동은 경제단체가 주관하고 있다. 약자는 아니다. 서명운동은 대통령과 경제단체의 ‘공조수단’으로 보이기도 한다. 그렇다면 더욱 잘못됐다. 정치권력과 경제권력이 약자를 흉내 내는 꼴 아닌가? 대통령은 떳떳한 정치와 소통으로 풀어야 한다. 최강자인 대통령의 ‘약자 정치’는 졸렬한 방법이다.

대통령의 ‘약자 정치’는 자신의 정치력에 한계가 있음을 스스로 인정하는 것이다. 효과도 별로 없을 것이다. 서명부에 기를 쓰고 동참하는 사람들은 어차피 대통령과 같은 편인 사람들이다. 경제단체가 주도하는 만큼 기업 관련 인사들도 참여할 것이다. 그러나 보통 시민들은 대통령의 서명 소식에 오히려 머뭇거릴 것이다.